こんにちは!

yoshiです!

今回は商標登録の事前知識編最後です。

前回、

「ブランドロゴを自分で商標登録する方法 その2【出願料とは?】 」

で出願料についてご説明しました。

さて、出願料を支払って、商標登録出願したら、特許庁から数か月後に書類が届きます。

商標登録出願が拒絶されていなければ「登録料を払ってください」という書類が届くはずです。

そうしたらいよいよ登録料を納入します。

この登録料を納入しない限りは商標登録は完了しません。

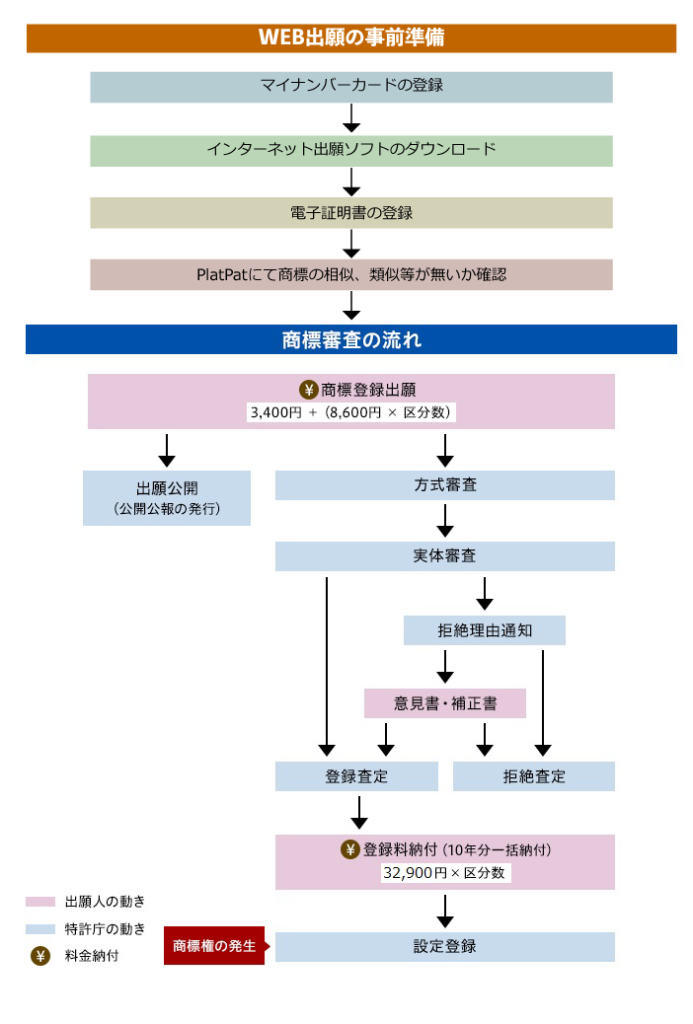

商標登録の流れ

さて、前回のおさらい。

出願料も登録料も手続料金計算システム(特許庁のシミュレーションページ)で計算することができます。

例えば、国内出願の場合、登録料(10年一括納付)は

1区分×32,900円

となります。

出願料よりも単純な計算でいいですね(笑)

2区分の場合は

2区分×32,900=65,800円

となります。

出願料や登録料を間違えた場合はどうするの?

yoshiは10年一括ではなく5年分割納付(1区分×17,200円)で行いました。

しかし、実は出願登録の際に納入する登録料を間違えてました(笑)

さらに間違えていることに気づかず、1~2か月くらい放置してました・・・。

でも安心してください!

登録料を間違えて納付して、かつ、ずっと気づかなくても、も特許庁から「足りないですよ!」という書類が届きます。

親切設定~

この足りない分の金額を納入するのが

設定補充と言われるものです。

この場合は最初の登録の時と同じように、設定補充の書類を特許庁に提出し、足りない金額を納入してください。

ただ、足りなくても特許庁から書類が届くので、大丈夫は大丈夫なんですけど補充金額(足りない分)は10日以内に納入してくださいというエグめな期限設定になっているので注意が必要です。

まぁ、金額間違えた自分が悪いんですけど(笑)

無事に商標登録ができたら特許庁から登録証が届きます。

10年一括納付であれば、また10年後に登録料を納付する必要があります。

そうして、商標登録を永続的に継続させることができます。

以上、登録料についてでした!

さぁ、いよいよ次回は商標登録(インターネット出願)実践編!

国のシステムらしくクソめんどくさい ちょっと大変な仕組みと流れですが、ひとつひとつ解説していきますね。

動画と共に解説していく予定なのでご期待ください!

コメント